- 名所浮世絵

- 名所絵とは

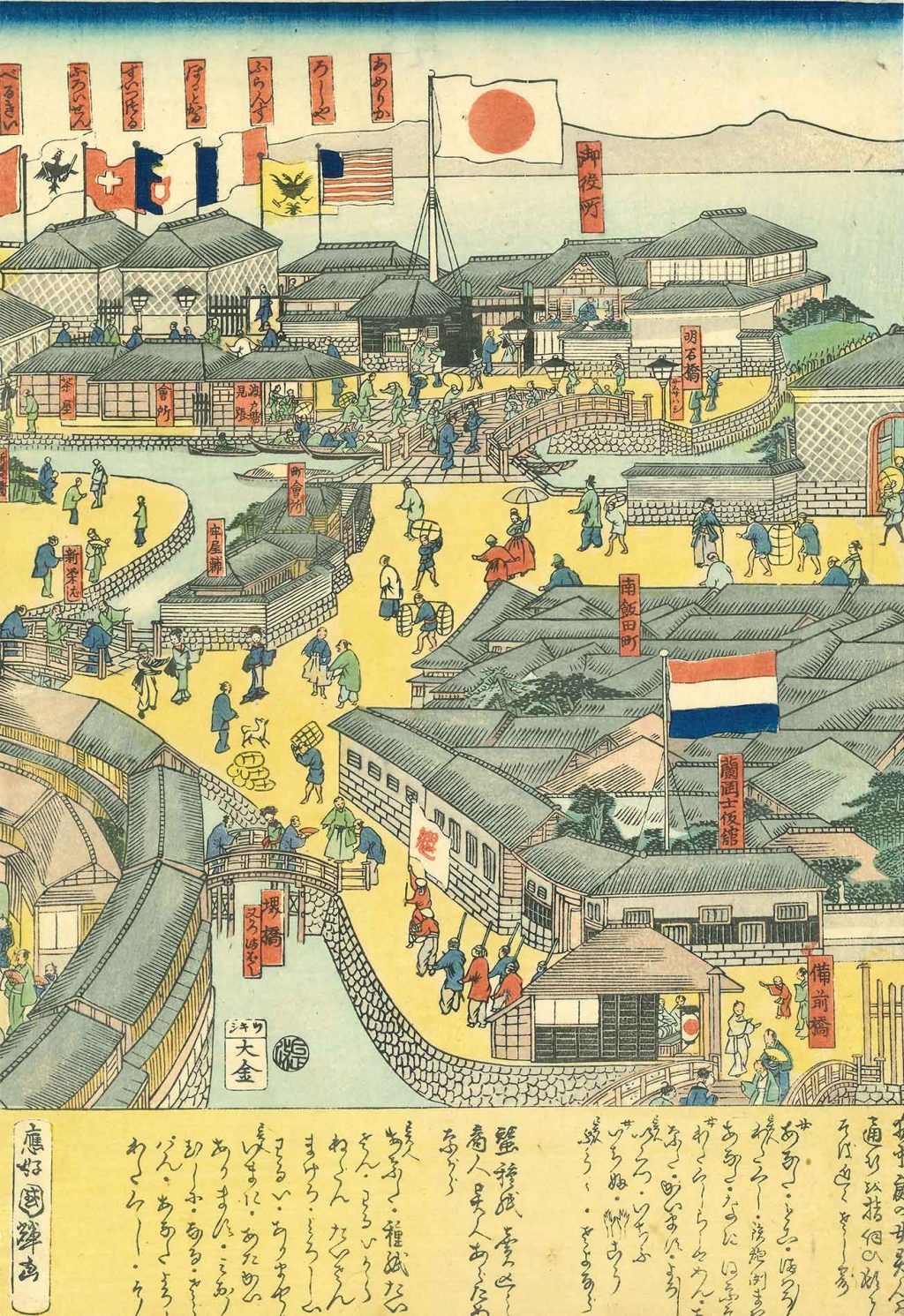

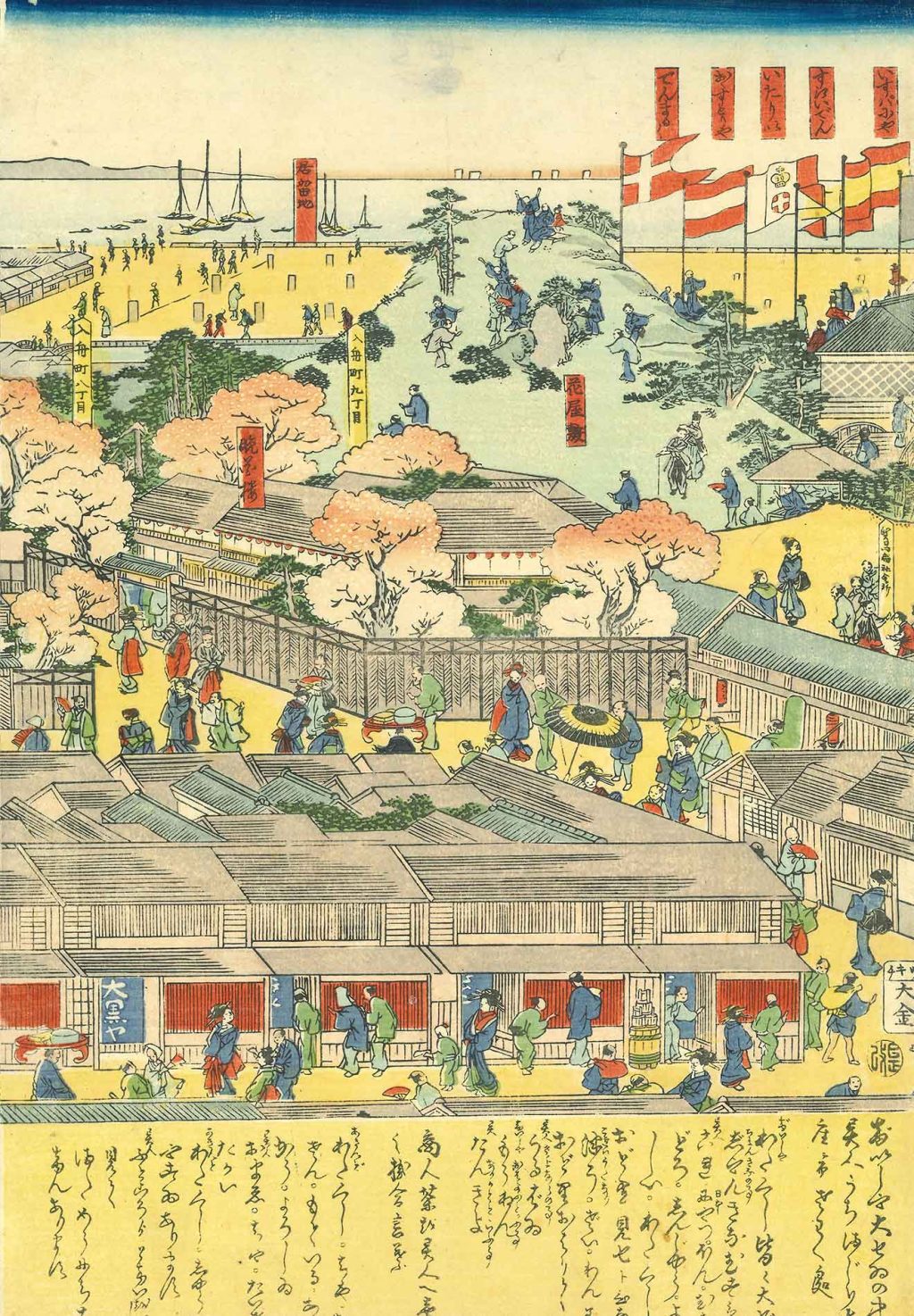

うたがわくにてる さく「とうきょうつきじてっぽうずけい」 歌川国輝(二代) 作「東京築地鉄砲洲景」 /ホームメイト

本名所浮世絵は、築地居留地(つきじきょりゅうち:現在の東京都中央区明石町一帯)の様子を描写した6枚続の浮世絵です。居留地とは、外国人の居住・営業を認めた地域のこと。

本名所浮世絵では、海を背景として右手側に「築地ホテル館」があり、中央部分には日本、アメリカ、フランス、ロシアなど15ヵ国の国旗が翻る外国人居留地が描かれています。左手側に見えるのは、「新島原遊郭」です。下段には、外国人と日本の商人、芸者などの日常会話が日本語、外国語を織り交ぜて記されています。

1868年(明治元年)11月、築地居留地は「日米修好通商条約」に基づき、貿易のための市場として開かれました。1872年(明治5年)には大火によって大きな被害を受けますが、その後も教会や学校、病院などが建てられ、東京における欧米文化輸入の入り口としての役割を果たしていくことになります。

本名所浮世絵を描いた「2代 歌川国輝」(にだい うたがわくにてる)は、江戸時代末期から明治時代にかけての浮世絵師です。「3代 歌川豊国」(さんだい うたがわとよくに)に学び、「役者絵」(歌舞伎絵)や「開化絵」を多く手がけました。特に、文明開化により近代化する東京を描いた開化絵では優れた観察眼を発揮し、その作品は資料としても注目されています。

■武士の魂が奪われた廃刀令

日本が西洋に向かって開かれた明治維新後の1876年(明治9年)、「廃刀令」が布告され、特例を除いて帯刀が禁止されました。士族(しぞく:明治維新後、武士階級だったものに与えられた身分)は新政府によって刀剣を取り上げられ、武士の魂までも奪われたのです。