- 武将浮世絵

- 武者絵とは

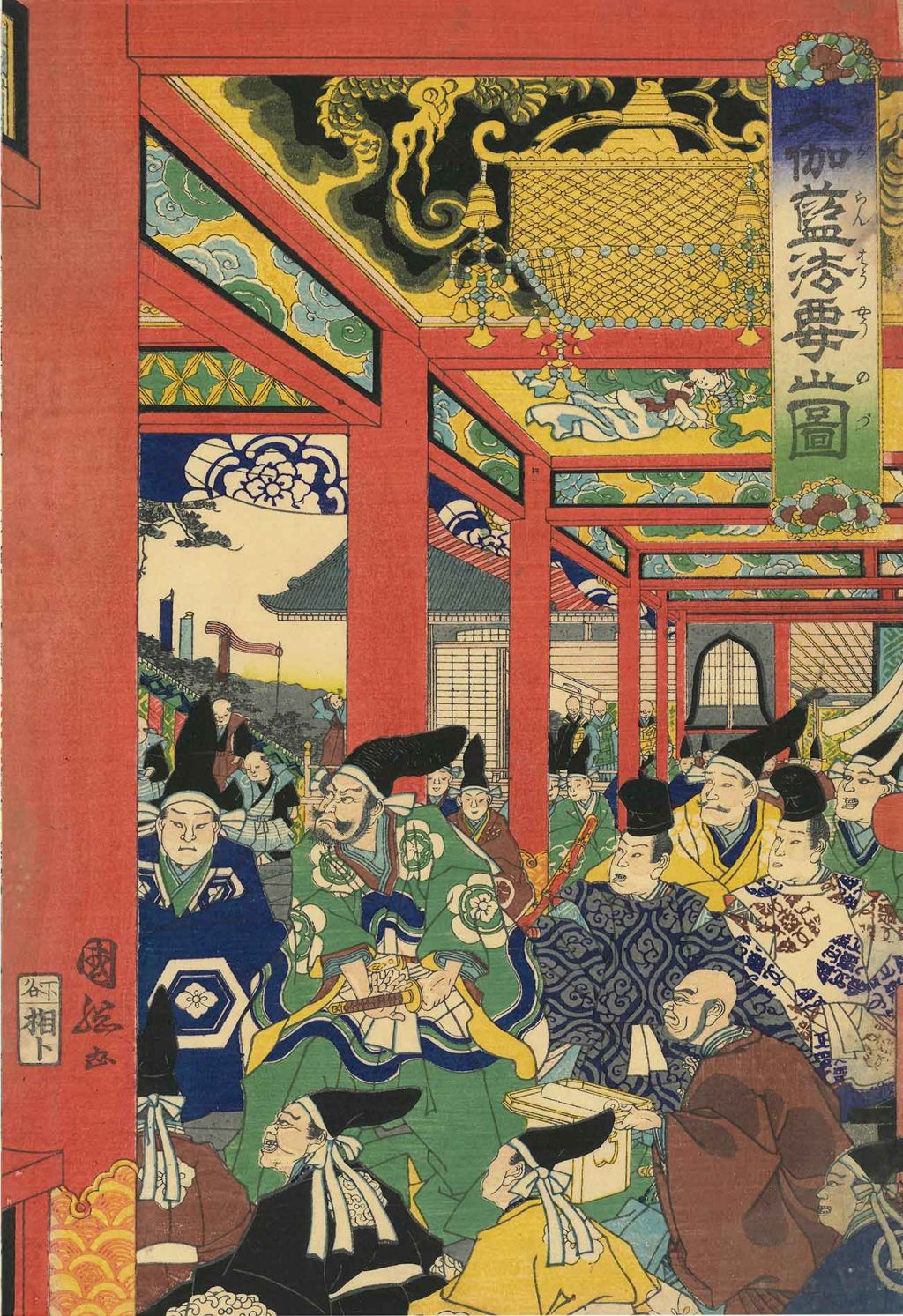

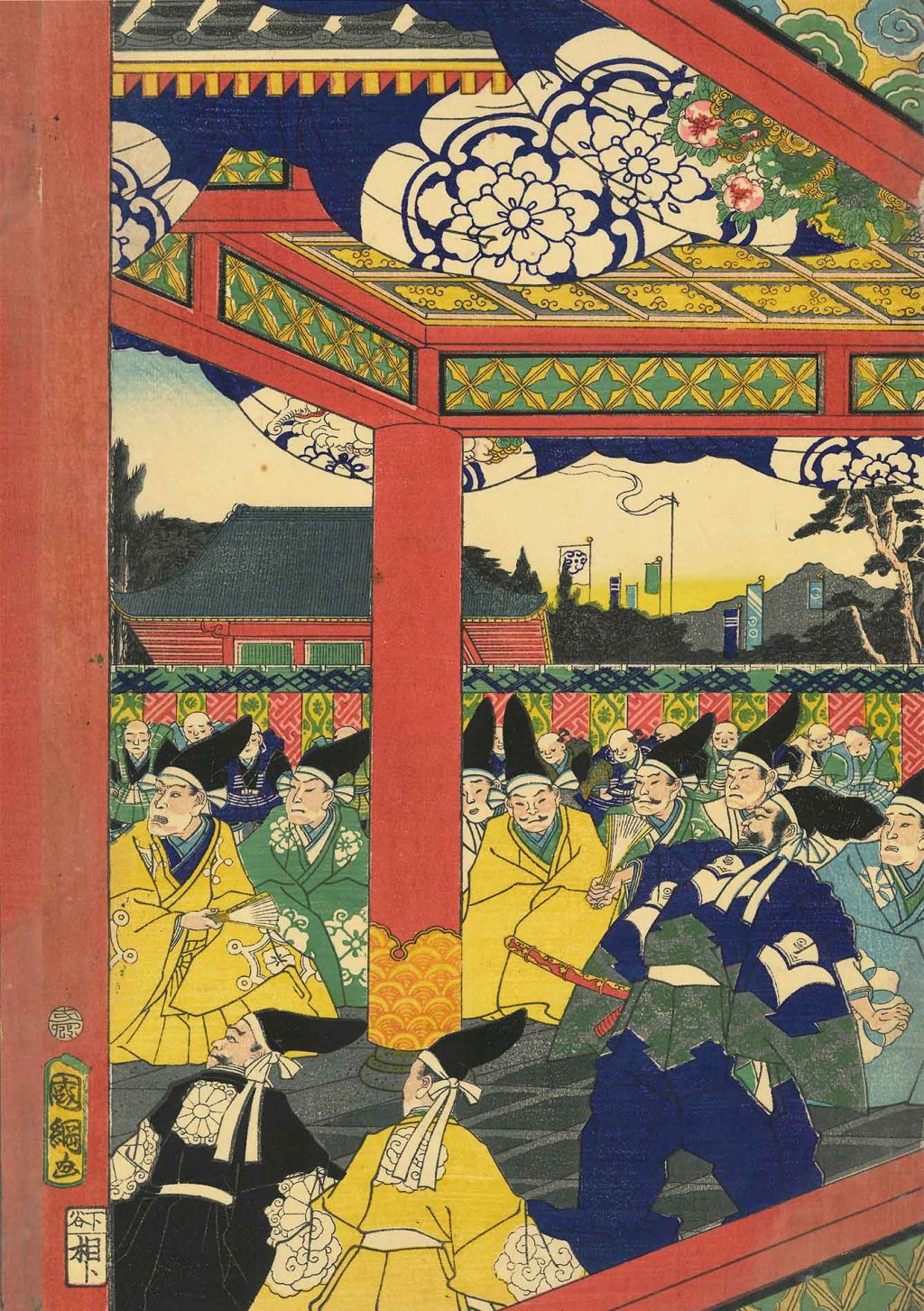

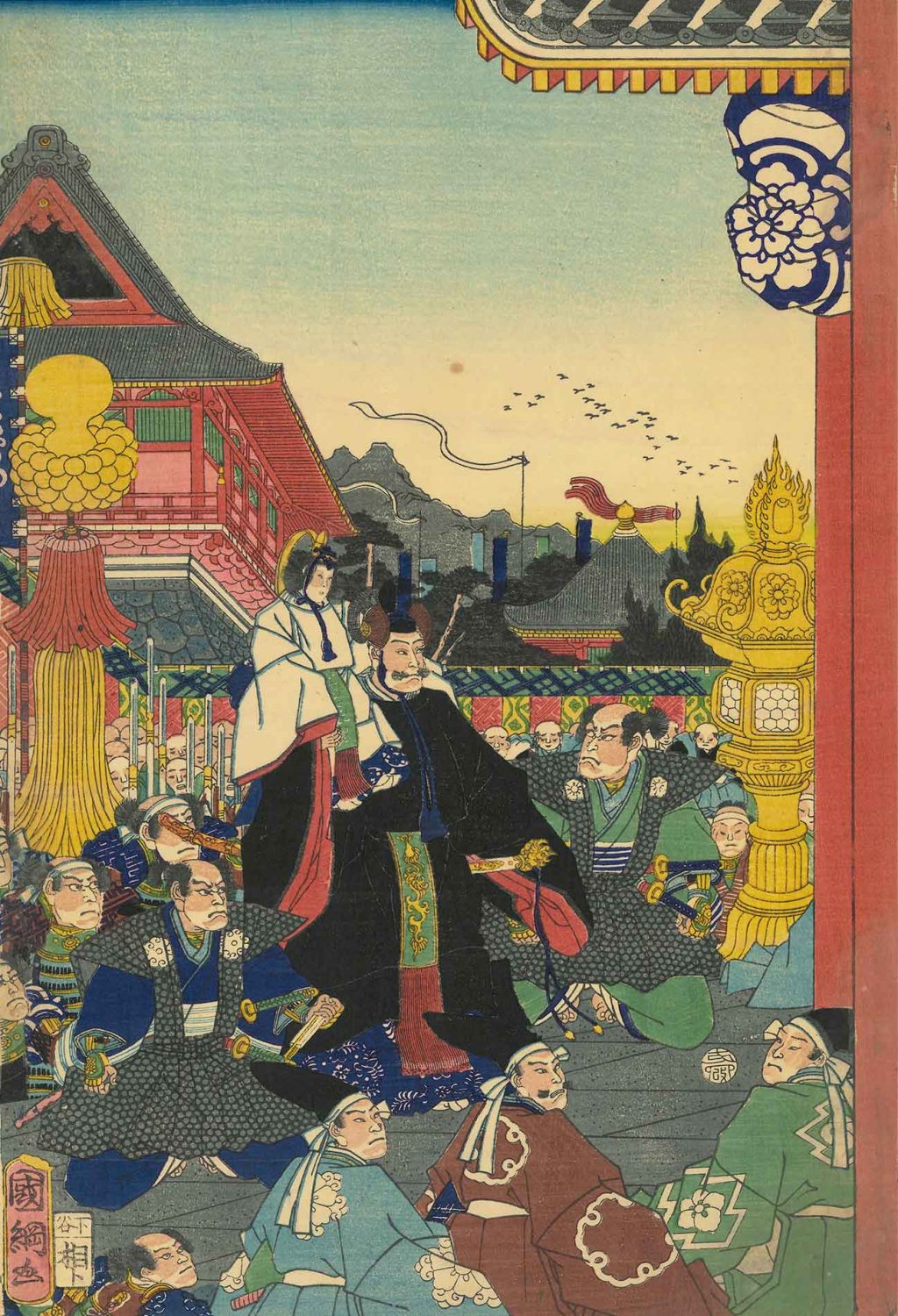

うたがわくにつな さく「だいがらんほうようのず」 歌川国綱 作「大伽藍法要之図」 /ホームメイト

本武将浮世絵は、「豊臣秀吉」の生涯を記した「太閤記」(たいこうき)の一幕より「織田信長」の葬儀における騒動を描いた作品です。

1582年(天正10年)10月、「本能寺の変」で亡くなった織田信長の葬儀が「大徳寺」(京都府京都市)で執り行われました。しかし焼香の順番をめぐって織田信長の次男「織田信雄」(おだのぶかつ)と三男「織田信孝」(おだのぶたか)の間で口論が起きます。

そこで、本武将浮世絵中央にいる織田家の重臣「柴田勝家」(しばたかついえ)が争いを仲裁しようとしたところ、左端から豊臣秀吉が登場。豊臣秀吉は織田家の後継者「三法師」(さんぽうし:織田信長の孫)を抱えており、三法師が最初に焼香すべきだと主張します。本武将浮世絵は豊臣秀吉が三法師を擁することで、自分が織田信長の天下統一事業を引き継ぐ者であることを周囲に示す場面となっているのです。

作者の「歌川国綱」(うたがわくにつな)は、「歌川豊国」(うたがわとよくに)の門下で、江戸時代後期に活動した浮世絵師でした。主な活動期は文政から万延年間(1818~1861年)にかけてとされ、浮世絵の他に合巻(ごうかん:大衆小説)などの挿絵を描きました。

■豊臣秀吉が掲げた不動国行

織田信長の葬儀において、豊臣秀吉は織田信長が所有した刀剣「不動国行」(ふどうくにゆき)を掲げて火葬場までの列を歩いたと伝わります。不動国行は、表の鎺(はばき)元に龍が剣に巻き付いた倶利伽羅龍(くりからりゅう)が浮彫され、裏には不動明王が浮彫されていました。江戸時代に名刀帳「享保名物帳」(きょうほうめいぶつちょう)に記され、さらに1937年(昭和12年)に重要美術品にも認定されているものの、現在、不動国行は行方不明となっています。