- 武将浮世絵

- 武者絵とは

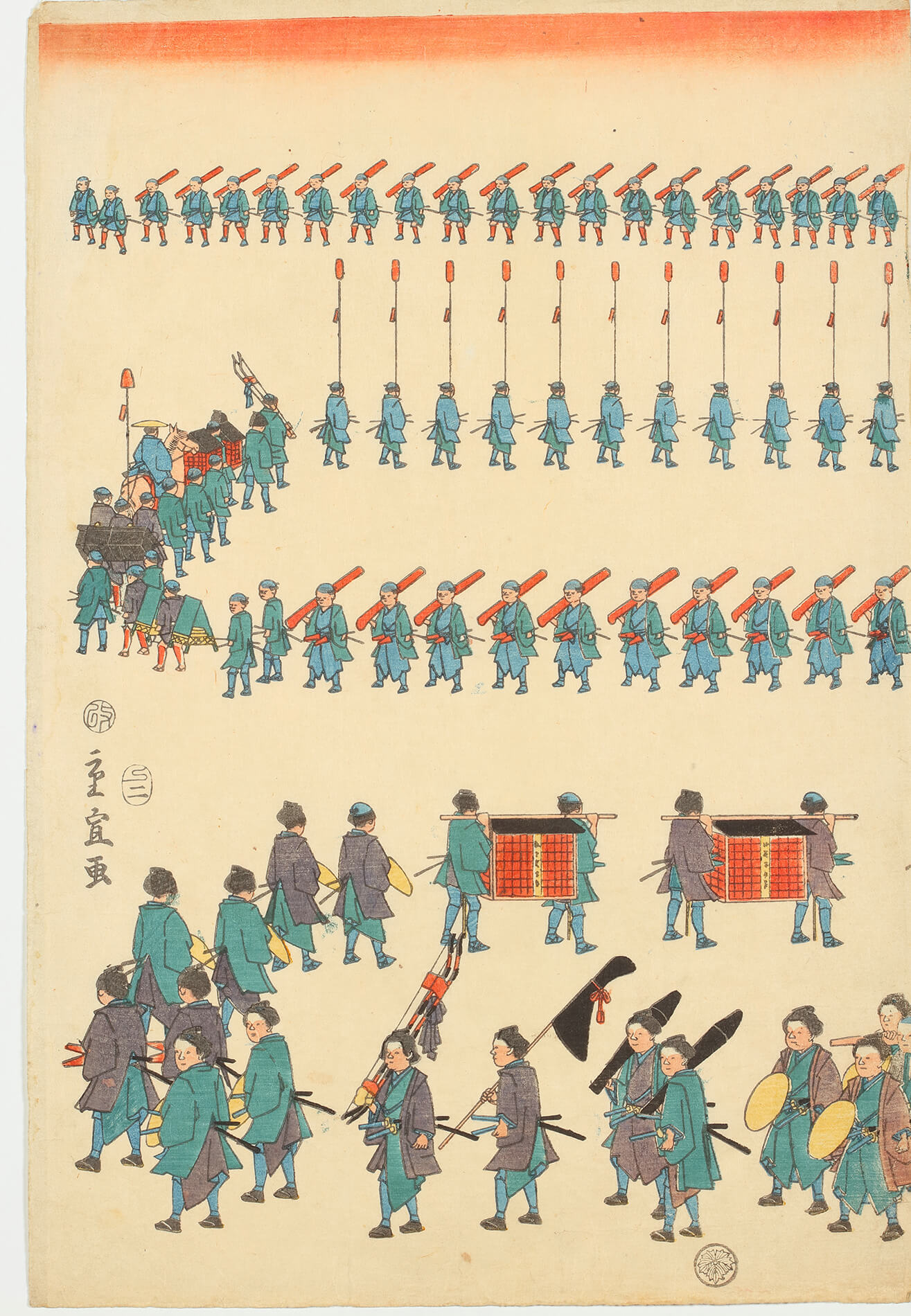

うたがわひろしげ さく「はなのあけぼのにしきのぎょうれつ」 歌川広重(二代) 作「花廾曙錦の行烈」 /ホームメイト

本武将浮世絵の題材についての詳細は定かではありませんが、参勤交代、あるいは何らかの大名行列を思わせる光景が描かれています。江戸時代の参勤交代は、大名の石高によって行列を組む人数が規定されており、例えば本武将浮世絵では、弓矢や鉄砲を持つ足軽の姿が70人ほど見られることから、大名の行列がモチーフになっていると仮定するのであれば、少なくとも5万石以上の格式を持つ大名であることが窺えるのです。

ところが本武将浮世絵では、従者が持つ「挟箱」(はさみばこ:着替え用の衣服など、道中で必要となる身の回りの品を納めておく箱)などに、通常は入れられるはずの家紋が見当たりません。

家紋は、参勤交代などで大名同士がすれ違う際に、どこの家の大名であるかを瞬時に判断するため、必要不可欠な物でした。それがどこにも描かれていないということは、本武将浮世絵の題材は大名ではなく、当時江戸幕府によって浮世絵のモチーフにすることが禁じられていた「徳川将軍家」であると推測することができます。

徳川将軍による有名な行列と言えば、江戸から朝廷のある京都へと赴く「上洛」(じょうらく)。なかでも、1863年(文久3年)の14代将軍「徳川家茂」(とくがわいえもち)の上洛は、3代・徳川家光(とくがわいえみつ)以来229年ぶり。当時の浮世絵には、最新のニュースを伝える側面もあったため、巷で話題を呼んだ徳川家茂の上洛を題材とした浮世絵が多数出版されていました。本武将浮世絵についても、そのうちの1枚であったと考えることが可能です。

しかし、本武将浮世絵の作者である2代「歌川広重」(うたがわひろしげ)は、天保~弘化年間(1830~1848年)頃に初代の門下へ入り、1857年(安政4年)に本武将浮世絵を制作したと伝えられています。徳川家茂の上洛以前に本武将浮世絵が描かれたことになり、徳川家光や初代・徳川家康(とくがわいえやす)など、別の将軍の上洛を描いている可能性もありますが、徳川家茂の上洛であると見なすのであれば、幕府の検閲を免れるために、制作年を改変したとも考えられる作品です。