- 行列浮世絵

うたがわさだひで さく「とうとたかなわのふうけい」 歌川貞秀 作「東都高輪風景」 /ホームメイト

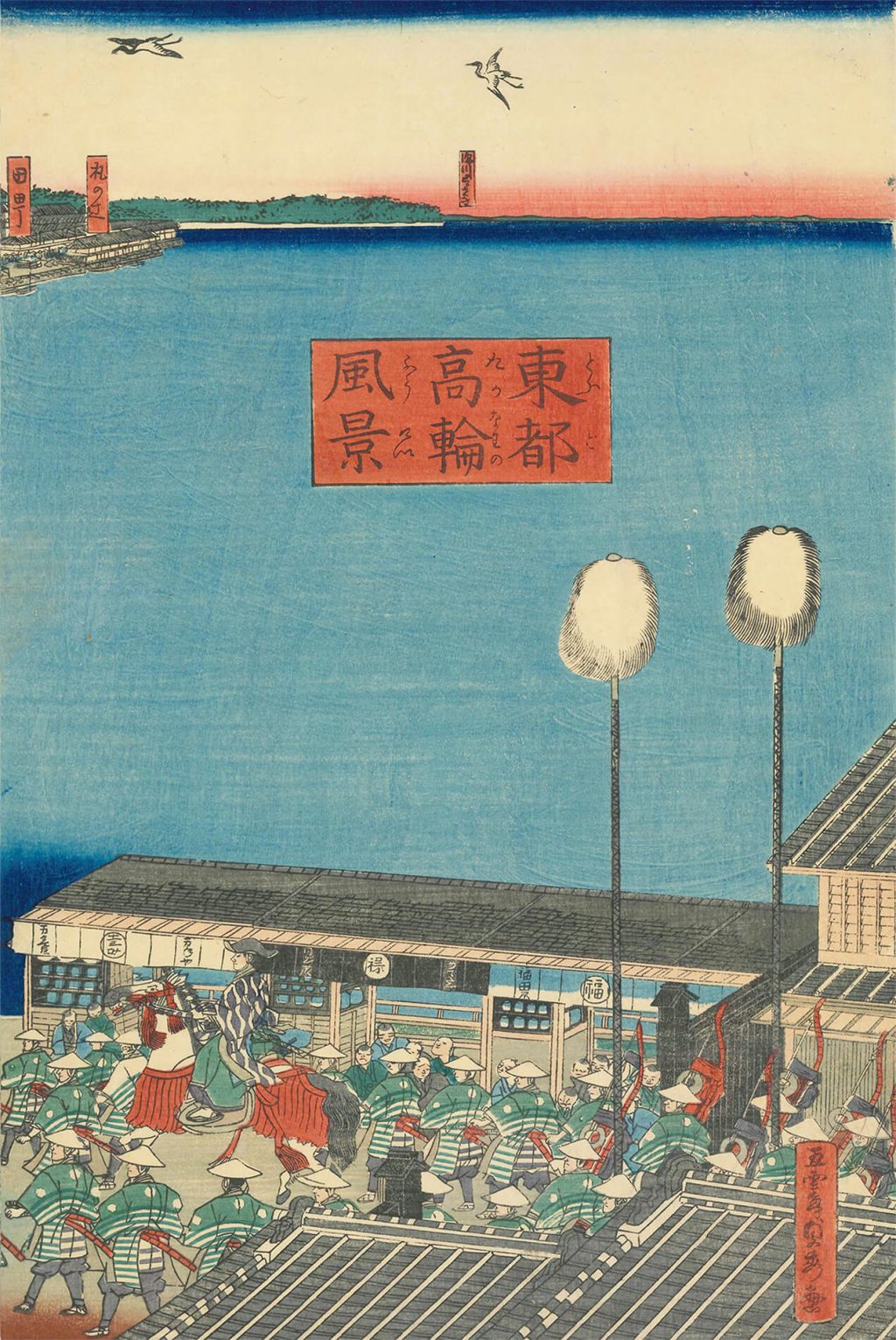

本浮世絵は、品川宿(現在の東京都品川区)を通り、江戸の高輪(現在の東京都港区高輪)へ入る大名行列を3枚続で描いています。遠近法により街道と大名行列の長さが強調され、海の青さと左手前の松葉の緑色が印象的な作品です。

近代以降の埋立と開発によって陸地が広がる前の品川・高輪地域は、本浮世絵のように東京湾が間近に迫る海沿いの町で、品川宿は東海道第一の宿場としてにぎわい、高輪は江戸の玄関口として大名家の下屋敷が立ち並んでいました。

画中の大名行列が向かう先々には、赤い囲みに文字が記されています。手前からそれぞれ、「八ツ山」、「東ぜん寺」(東禅寺)、「庚申堂」、「ゑんま堂」(閻魔堂)、「義士の墓」、「大仏」、「泉岳寺」、「うし町」(高輪牛町)、「田町」、「札の辻」、「深川すさき」(深川洲崎)。

現在も残る建物は東禅寺と泉岳寺。東禅寺は幕末にイギリス公使館が置かれたことで知られ、泉岳寺は赤穂浪士と主君の浅野内匠頭長矩が眠る場所として有名な寺院です。

一方で庚申堂は現在、高輪神社に合祀されてその一部となり、「高輪の大仏」こと五智如来(ごちにょらい:大日如来が備える5つの智慧を象徴する5体の如来仏)を本尊としていた如来寺は、1908年(明治41年)に品川区西大井に移転しました。

本浮世絵の作者である歌川貞秀は、俯瞰による風景絵を得意としたことで知られ、本浮世絵と同じ場所を反対方向から描く(大名行列が江戸を発つ)「東海道高輪風景」という作品も残しています。

これらの浮世絵が制作された1862~1863年(文久2~3年)には、江戸幕府14代将軍徳川家茂と結婚した皇女和宮(かずのみや)の江戸入りと、徳川家茂の上洛という二大イベントがあり、それに着想を得たものと言えるでしょう。