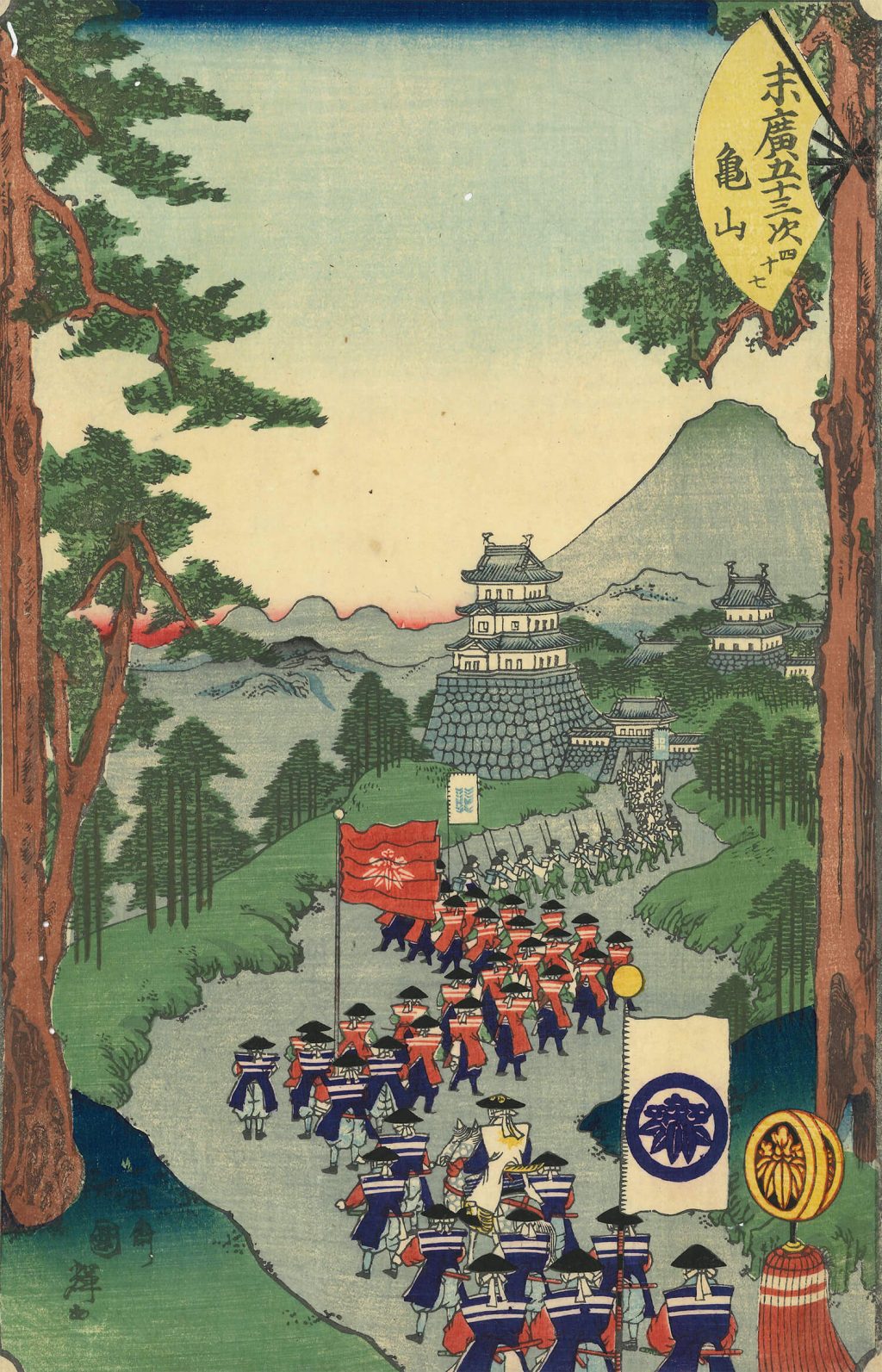

- 行列浮世絵

うたがわくにてる さく「すえひろごじゅうさんつぎかめやま」 歌川国輝(二代) 作「末広五十三次亀山」 /ホームメイト

本行列浮世絵は、「末広五十三次」(すえひろごじゅうさんつぎ)や「末広五十三駅図会」(すえひろごじゅうさんえきずえ)と呼ばれる揃物(そろいもの:シリーズ作)のひとつで、伊勢国の「亀山宿」(かめやまじゅく:現在の三重県亀山市)を描いた作品。

「末広五十三次」は、1865年(慶応元年)に江戸幕府14代将軍「徳川家茂」(とくがわいえもち)が「第二次長州征伐」の指揮を執るために大坂城へ向かう際、3,000人余りの武装行列を従えて上洛する様子を描いた作品群。

本行列浮世絵の中央に描かれているのは「亀山城」(現在の三重県亀山市)です。亀山城は、江戸時代初頭に丹波国(現在の京都府中部、兵庫県東部)の「丹波亀山城」(京都府亀岡市)と間違われて天守が解体されてしまいました。そのため、ここに描かれている3層の天守は、「もしも亀山城の天守が現存していたら」と言う想像のもとで描かれたと推測されます。

本行列浮世絵を制作したのは、江戸時代末期から明治時代にかけて活躍した「歌川国輝(二代)」(うたがわくにてる)。「歌川国貞」(のちの3代目歌川豊国)の門人で、様々なジャンルの浮世絵を制作。なかでも、確かな画力で描かれた「鉄道絵」(蒸気機関車を描いた絵)や「開化絵」(文明開化によって変化した町の様子を描いた絵)は、史料的にも価値が高いと評されています。

■亀山市にゆかりのある刀剣

亀山市歴史博物館(三重県亀山市若山町)には、鎌倉時代の名工「粟田口吉光」(あわたぐちよしみつ)が作刀した短刀(たんとう)や、亀山城主「石川家」のお抱え工「粟田口正吉」(あわたぐちまさよし)が作刀した刀剣などを収蔵。粟田口正吉の刀は、長さが97㎝もあり、これは同博物館の収蔵品のなかでも最長です。