- 武将浮世絵

- 武者絵とは

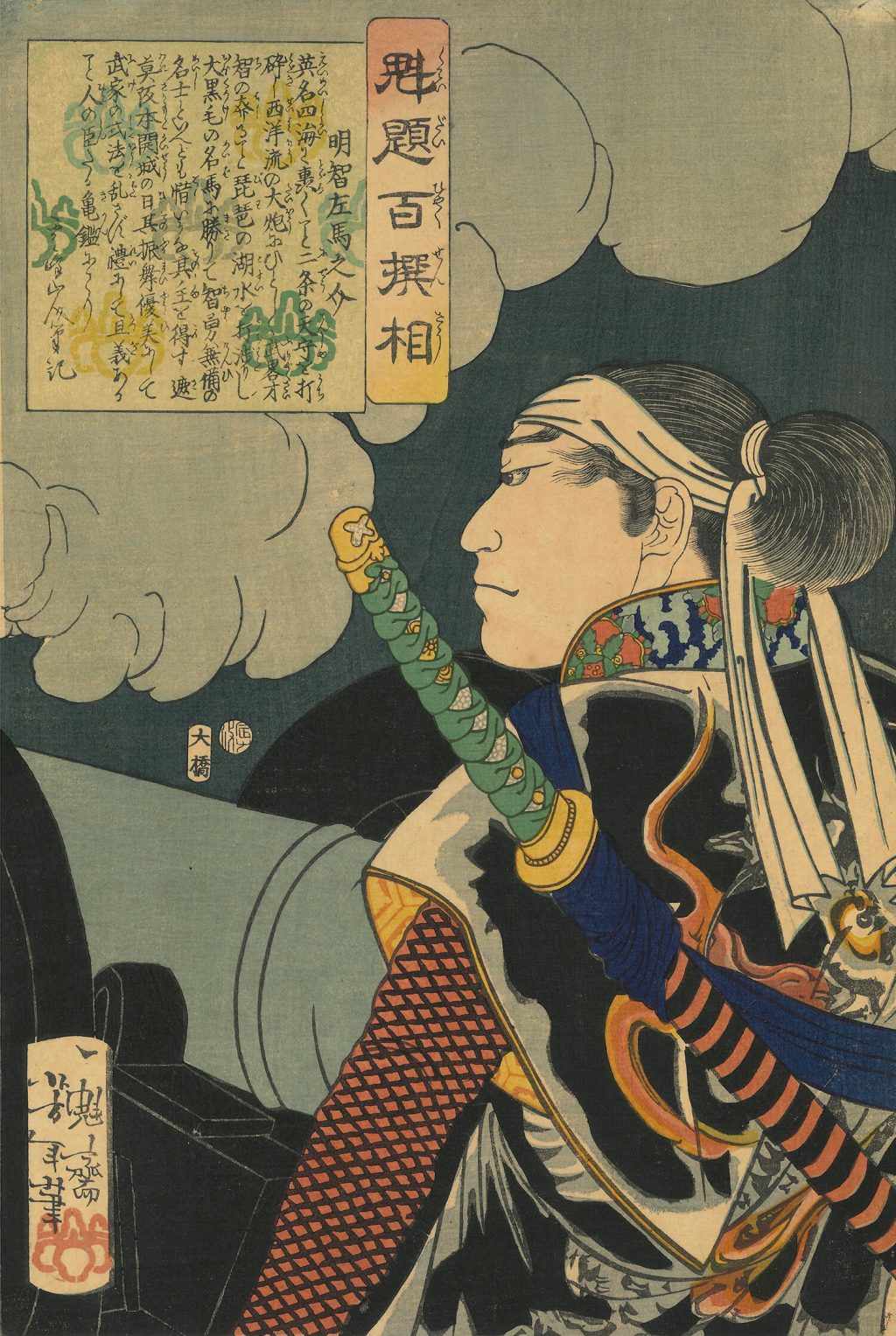

つきおかよしとし さく「かいだいひゃくせんそう あけちさまのすけ」 月岡芳年 作「魁題百撰相 明智左馬之介」 /ホームメイト

本武将浮世絵は、「魁題百撰相」(かいだいひゃくせんそう)というシリーズの1枚で、戦国武将「明智左馬之助」(あけちさまのすけ)の姿を描いています。

「魁題百撰相」は、「戊辰戦争」(ぼしんせんそう:1868年[慶応4年]~1869年[明治2年]まで行われた、旧幕府軍と新政府軍による戦い)を題材とした作品。しかし、浮世絵に時事を描くことは禁止されていたため、当時の人物を江戸時代以前の人物になぞらえています。

明智左馬之助は、戦国武将「明智光秀」(あけちみつひで)の娘婿と言われる人物。馬で琵琶湖を渡り、明智の居城であった「坂本城」(現在の滋賀県)へ帰還したという逸話があります。

本武将浮世絵では、日本刀を背負い、大砲の傍らに立つ明智左馬之助の姿が描かれました。画面左上の詞書(ことばがき)には、武略の才能が「西洋流の大炮(たいほう)」に等しいと記され、明智左馬之助と大砲を結び付けています。

戊辰戦争においては、「アームストロング砲」や「ガトリング砲」など、西洋式の銃砲が使われました。大砲を武器に戦った勇士達を、明智左馬之助の姿に重ねたものと考えられます。

作者の「月岡芳年」(つきおかよしとし)は、幕末から明治時代にかけて活躍した浮世絵師です。幕末の人気浮世絵師「歌川国芳」(うたがわくによし)の門人で、戦争絵や美人画など様々なジャンルの作品を手掛けました。

■コラム 明治時代の刀剣

1876年(明治9年)に廃刀令が発令され、軍人や警察官など一部を除き、刀剣を携帯することが禁止されます。それに伴って日本刀の需要が激減。多くの刀工が職を失いました。