- 合戦浮世絵

- 合戦絵とは

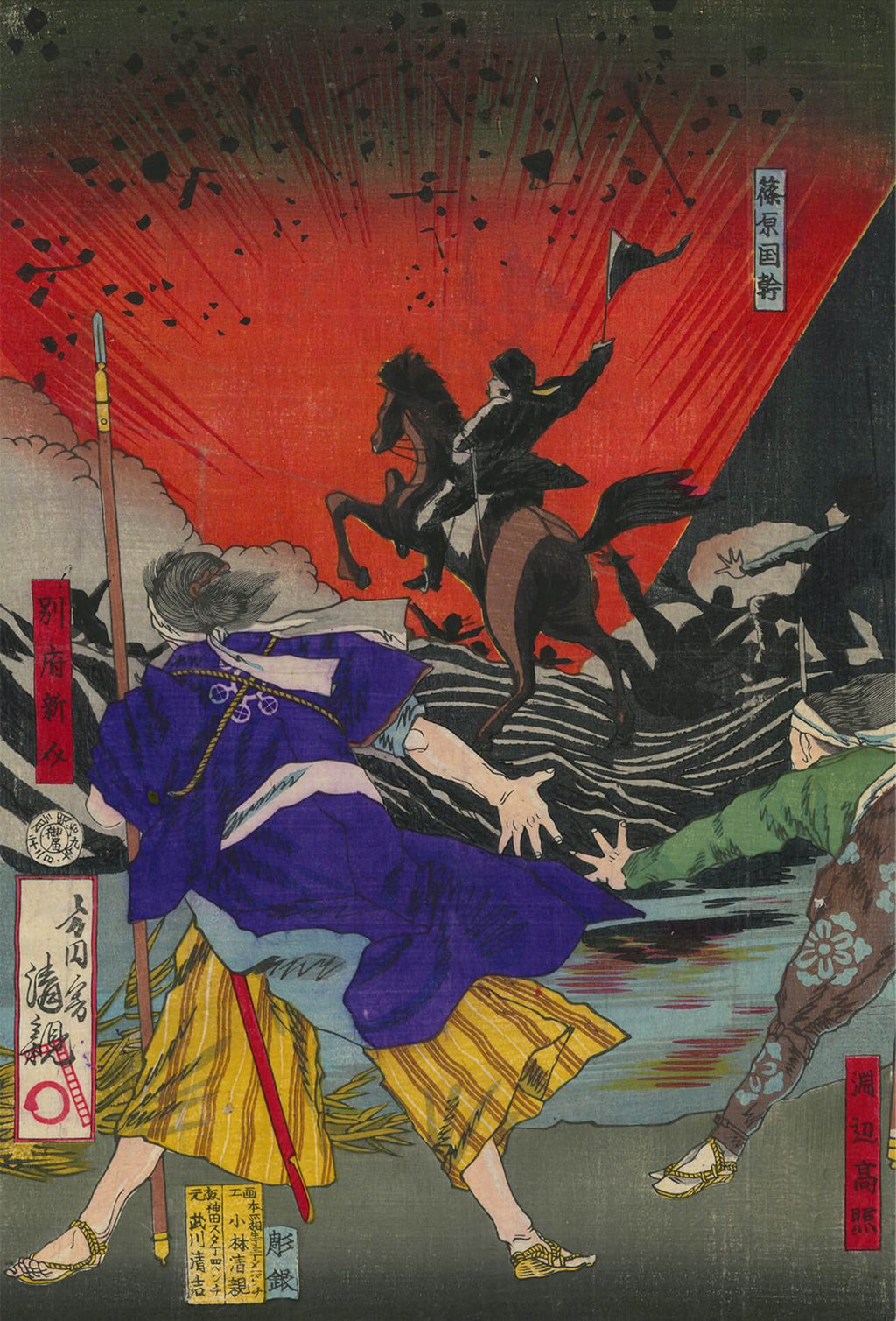

こばやしきよちか さく「かごしませいとうせんき」 小林清親 作「鹿児島征討戦記」 /ホームメイト

本合戦浮世絵は、1877年(明治10年)2月15日に九州を中心に起きた内乱「西南戦争」の様子を描いています。この反乱を起こした薩摩軍の筆頭は、明治維新の立役者とも言える「西郷隆盛」(さいごうたかもり)でした。

西郷隆盛は明治政府の勢力争いに敗れ、官職を辞して故郷の鹿児島県で下級士族の私学校を開設。明治政府に不満を持つ下級士族の若者達の気持ちを鎮めるため、反乱の盟主を務めることになりました。

本浮世絵右端、口髭をたくわえた洋装の人物が西郷隆盛。そして中央で騎乗するのが「桐野利秋」(きりのとしあき)、左隣が「村田新八」(むらたしんぱち)、左後方が「篠原国幹」(しのはらくにもと)です。この3名は若い頃から西郷隆盛のもとで働き、維新後は明治政府で要職に就いていましたが、西郷隆盛の辞職にならい共に故郷に戻りました。

本浮世絵が描いているのは、政府軍が陣を置く「熊本城」(熊本市中央区)に、薩摩軍が攻撃を仕掛けている場面です。薩摩軍は旧式の銃や大砲で城を攻撃するものの、熊本城は難攻不落の上、最新式の武器を持つ政府軍を落とすのは至難の業。旧式武器では敵わず薩摩軍は敗走を続け、9月24日に敗戦しました。

本浮世絵を描いた「小林清親」(こばやしきよちか)は、明治時代に版画家・浮世絵師として活躍した人物です。のちに「月岡芳年」(つきおかよしとし)や「河鍋暁斎」(かわなべきょうさい)などと並び、「最後の浮世絵師」と呼ばれました。

■西南戦争と「抜刀隊」

西南戦争では、薩摩軍は「抜刀隊」(ばっとうたい)と呼ばれる日本刀のみの隊を編成していたと言います。武器が銃や大砲、またはサーベルに切り替わりつつあった時代でしたが、抜刀隊の活躍により、終戦後は日本刀や日本剣術が再評価されるようになりました。