「月岡芳年」(つきおかよしとし)は、明治時代を代表する浮世絵師です。血みどろ残酷絵で有名ですが、美しい武者絵や歴史画、「鬼滅の刃」にも出てきそうなほど躍動感のある妖怪を描くなど、作風は多彩。そんな天才、鬼才と呼ばれた月岡芳年の版画下絵が、このたび、刀剣ワールド財団の所蔵となりました。完成品と違い、下絵は残っていることが少ない貴重品で、月岡芳年のスケッチ力の高さがよく分かります。鬼才・月岡芳年が描いた下絵について、詳しくご紹介しましょう。

「下絵」(したえ)とは、下書きのことです。大まかに、簡単に描いた絵、素描(すびょう、すがき)、ラフ、スケッチのことを言います。江戸時代、浮世絵の制作工程には、大きく7段階ありました。それは、次の通りです。

下絵を描く

つまり、下絵とは、浮世絵制作の一段階目にあたる絵のことです。刀剣ワールド財団では、現在「月岡芳年」が描いた下絵6枚を所蔵しています。

月岡芳年 下絵

月岡芳年 下絵 月岡芳年 下絵

月岡芳年 下絵 月岡芳年 下絵

月岡芳年 下絵 月岡芳年 下絵

月岡芳年 下絵 月岡芳年 下絵

月岡芳年 下絵 月岡芳年 下絵

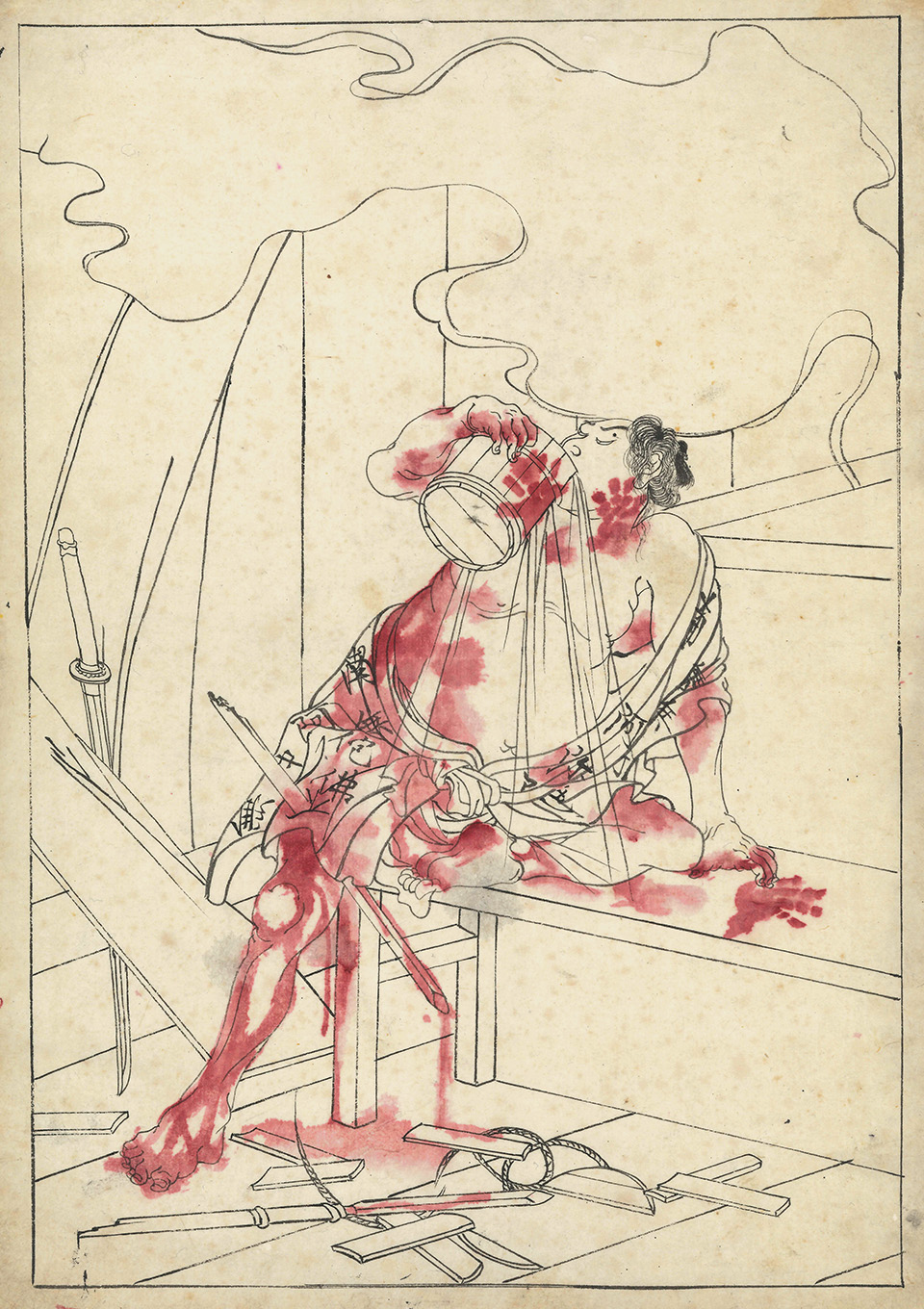

月岡芳年 下絵これは、1867年(慶応3年)~1868年(慶応4年)に、月岡芳年が発表したシリーズ絵「東錦浮世稿談」(あずまのはなうきよこうだん)の中の1枚、「神田伯勇 幡随院長兵衛」(かんだはくゆう ばんずいいんちょうべい)の下絵です。

講談師「神田伯勇」(2代目神田伯山)が、「幡随院長兵衛」を演じている姿を描いた物。普通、下絵では、全体の構図がざっと描かれます。

下絵・月岡芳年

「東錦浮世稿談 神田伯勇 幡随院長兵衛」

完成品・月岡芳年作

「東錦浮世稿談 神田伯勇

幡随院長兵衛」

この絵で例えれば、中心に人物、人物が座る椅子、上部の湯けむりといった程度。ところが、月岡芳年の描く下絵はこのようにとても丁寧で、この段階で、背景や刀などの小道具、浴衣の柄、真っ赤な血みどろまで描かれています。

大抵、下絵は墨線のみ。次の版下絵の段階で黒色にしたいところを塗りつぶすなど、詳細に描くものなのです。したがって、この下絵はただの下絵ではなく、月岡芳年が得意とする血みどろ絵になることを最初から見せつけた物。月岡芳年の気合いが込められた1枚と言えるのです。

なお、右にあるのが、完成品。色も月岡芳年が指定しています。血みどろの手形が下絵のときよりも多く、派手に華やかになったことが分かります。幡随院長兵衛は、町奴(まちやっこ:町のかぶき者)の頭領で、「水野十郎左衛門」(みずのじゅうろうざえもん)という旗本奴(はたもとやっこ:旗本の子でかぶき者)と対立していました。

ある日、幡随院長兵衛は水野十郎左衛門の酒宴に招かれます。幡随院長兵衛は罠と分かりながらも男気で参加。そこで、わざと衣服を汚されて湯殿に案内され裸でいるところを襲われ、謀殺されたのです。これにより、水野十郎左衛門は卑怯、幡随院長兵衛は英雄と評価。歌舞伎や講談の題材となり、人気を博しました。

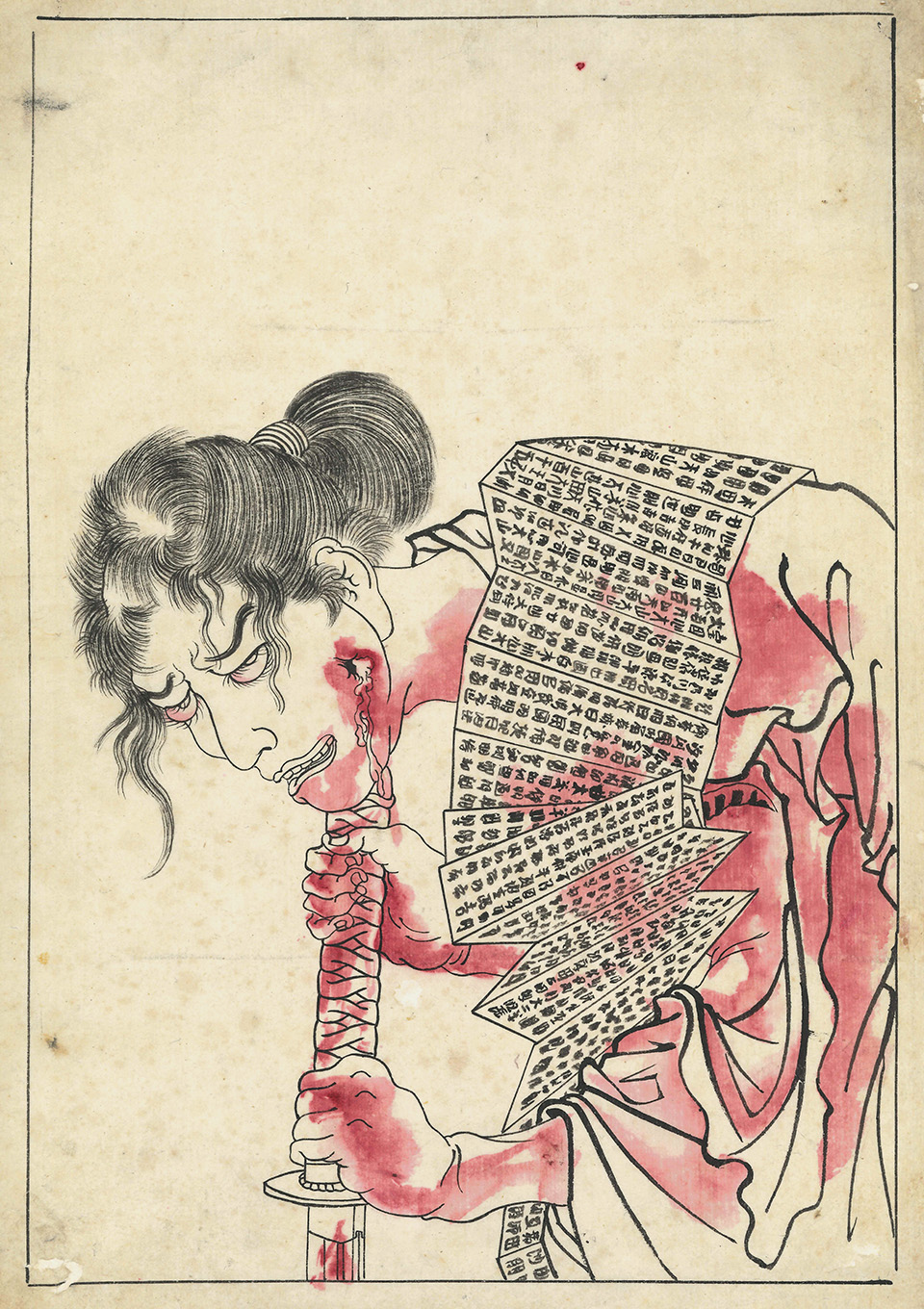

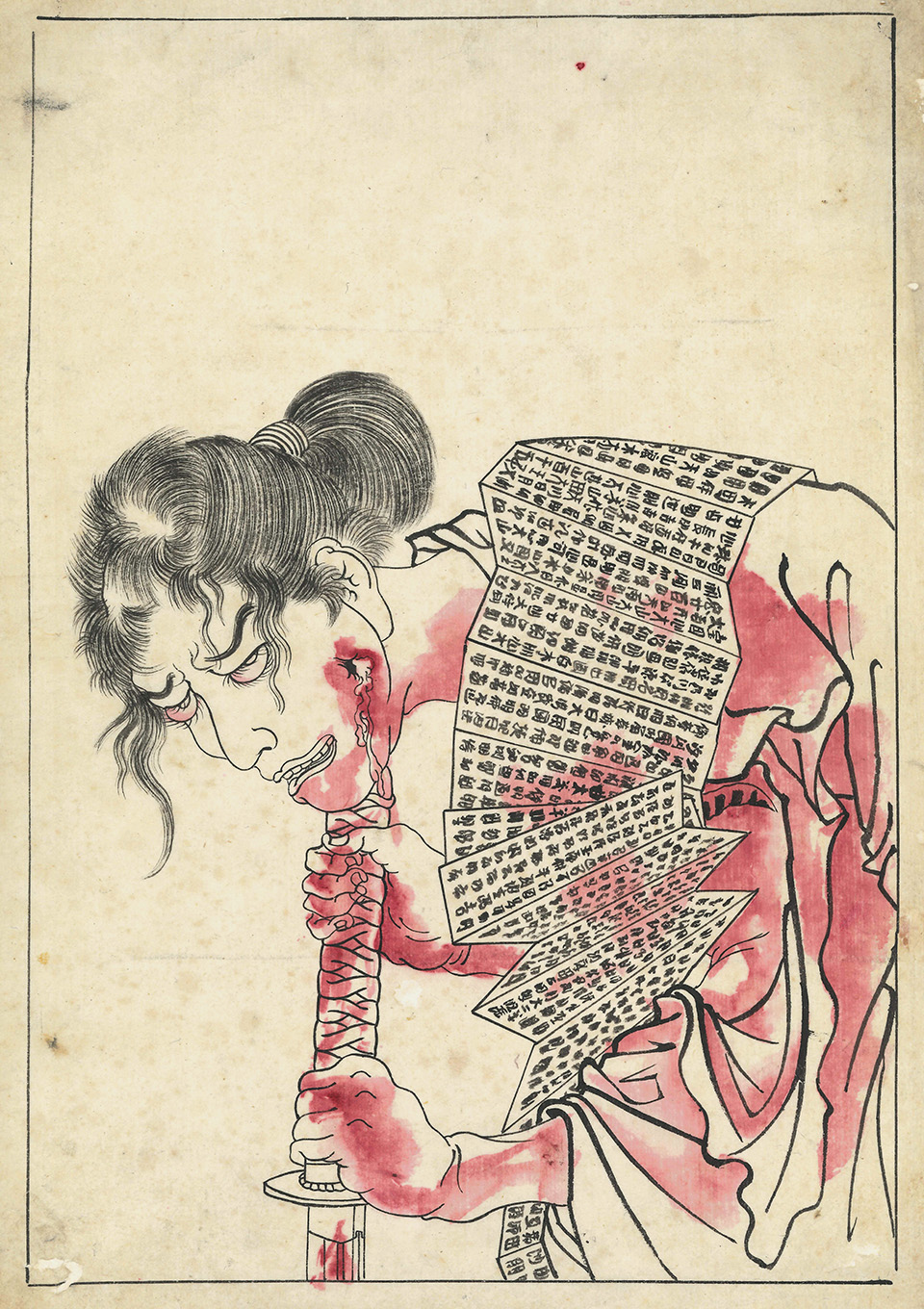

これは、1868年(明治元年)に月岡芳年が制作したシリーズ絵「魁題百撰相」(かいだいひゃくせんそう)の中の1枚、「菅谷久右衛門」(すがやきゅうえもん)の下絵です。実は、同年に起きた「上野戦争」(戊辰戦争の中期戦)の偽名絵。

浮世絵で時事を描くことが禁止されていたため、月岡芳年は歴史上の武将の名に代えて「彰義隊」(しょうぎたい:旧幕府側の戦士)の姿を描きました。菅谷久右衛門とは、「織田信長」の側近で七尾城(現在の石川県)の城代「菅谷長頼」(すがやながより)のこと。

1582年(天正10年)の「本能寺の変」を知ると、織田信長の長男「織田信忠」がいた二条城(現在の京都府)に駆け付けて明智軍と戦い、経堂で経本に巻かれながら討死したと伝えられています。

下絵・月岡芳年

「魁題百撰相 菅谷久右衛門」

完成品・月岡芳年

「魁題百撰相 菅谷久右衛門」

この絵のモデルとなった人物が、彰義隊の誰かは特定されていませんが、首から経本1巻を覆い掛け、まるで伝え聞いた菅谷久右衛門のよう。斬られた頬や握った刀、経文、着物に付いた血色が、下絵の段階から付けられ、とても迫力があります。

完成品では、血みどろ色で空気のような物が男にまとわり付き、さらに不気味。実際に、月岡芳年は、上野戦争の現場まで行き、血を浴びた負傷兵や遺体の姿を写生して廻っていたとのこと。精根尽き果てた戦士のうらめしい眼、血の流れ方も生々しく、真実を追究して描いた、月岡芳年の執念を感じる1枚です。

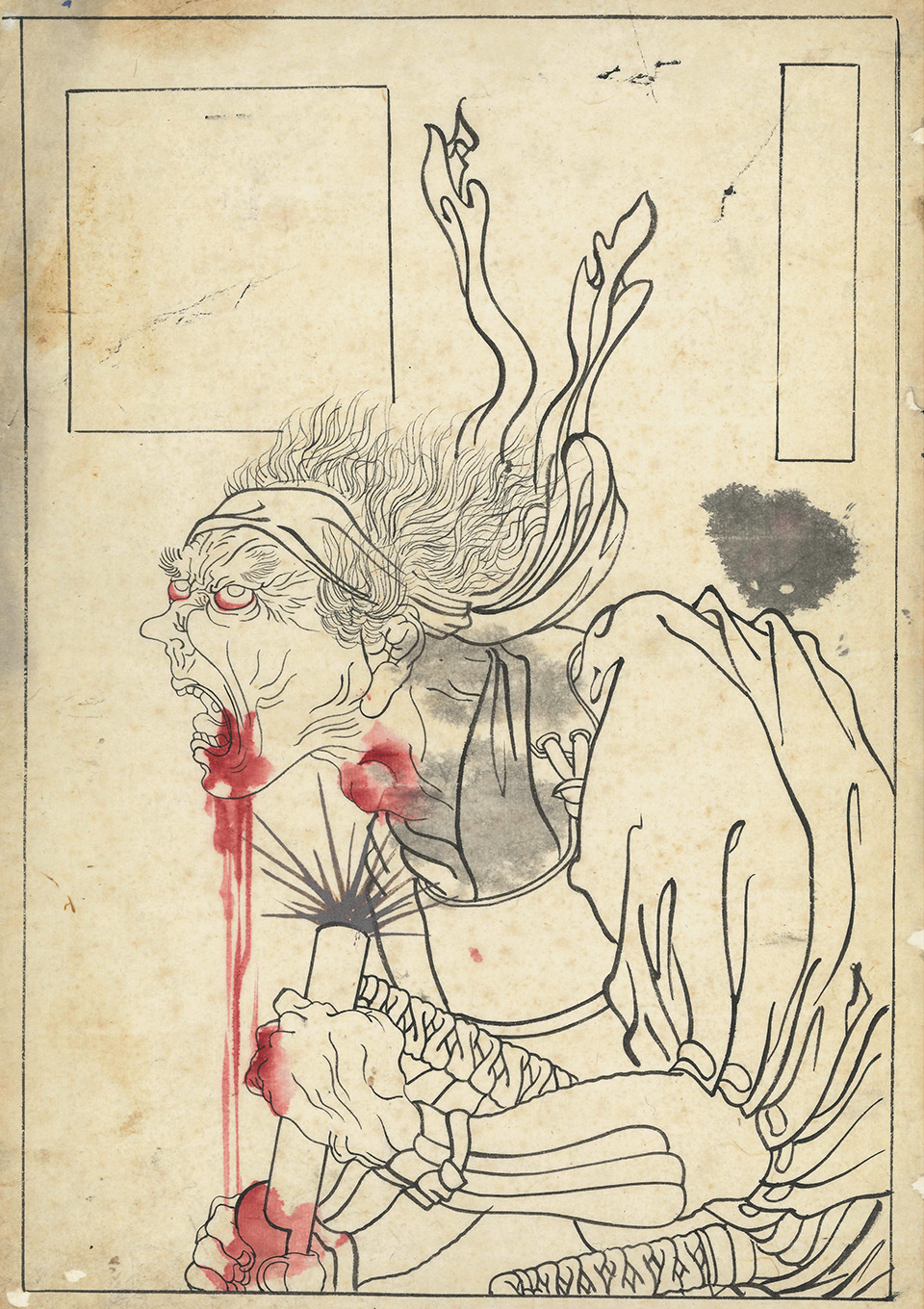

こちらもシリーズ絵「魁題百撰相」の中の1枚、「金吾中納言秀秋」(きんごちゅうなごんひであき)の下絵です。金吾中納言秀秋とは、「小早川秀秋」(こばやかわひであき)のこと。

小早川秀秋が振り返ると、不気味な「大谷吉継」(おおたによしつぐ)の姿があり、驚いています。墨線が太く、迷いのない、しっかりとしたスケッチ。

下絵・月岡芳年

「魁題百撰相 金吾中納言秀秋」

完成品・月岡芳年

「魁題百撰相 金吾中納言秀秋」

(刀剣ワールド所蔵)

完成品は、下絵と違って大谷吉継の顔が青白く色付き、亡霊であることが強調され、小早川秀秋も恐れおののいているようです。

小早川秀秋は、「豊臣秀吉」の正室「ねね」(高台院)の兄の子で、豊臣秀吉とねねの養子となっていた人物。9歳で右衛門府となり、右衛門府の唐名「金吾」と呼ばれ、愛育されました。

しかし、1593年(文禄2年)、「茶々」(淀殿)が豊臣秀吉の実子「豊臣秀頼」を出産したことで、豊臣秀吉はすべての養子縁組を解消。

「豊臣秀次」は関白職を奪われ、強制的に蟄居になったあと切腹。残りの養子はさらに養子に出され、徳川家康の次男は「結城秀康」となり、金吾も小早川秀秋となったのです。

これが不満だったのか、小早川秀秋は、豊臣秀吉亡きあとに起きた「関ヶ原の戦い」で、当初は西軍(豊臣家側)に属していたものの東軍(徳川家側)へと寝返り、西軍・大谷吉継を猛攻。窮地に立たされた大谷吉継は「3年の間に必ず祟ってやる」と言い残し自決しました。これが決定打となり、東軍は勝利したのです。

そして2年後、大谷吉継の言葉通りに祟られ、小早川秀秋は死亡しました。実は、「鳥羽・伏見の戦い」(戊辰戦争の初戦)でも、当初は旧幕府側だったのに、明治政府側へと寝返った武将がいたのです。その名は「藤堂高猷」(とうどうたかゆき)。月岡芳年には、藤堂高猷の背後にも亡霊が見えていたのかもしれません。

月岡芳年

月岡芳年は、1839年(天保10年)、新橋(現在の東京都)生まれ。本名は「吉岡米次郎」(よしおかよねじろう)。のちに叔父で日本画家「月岡雪斎」(つきおかせっさい)の養子となったため、「月岡米次郎」となりました。

1850年(嘉永3年)12歳のときに「歌川国芳」(うたがわくによし)に入門。1853年(嘉永6年)15歳のときに「一魁斎芳年」(いっかいさいよしとし)の名前で、武者絵の3枚続「文治元年平家の一門亡海中落ち入る図」という武者絵を描き、デビュー。

1864年(元治元年)26歳のときに、月岡雪斎の画姓を継承して月岡芳年と名乗り、1865年(元治2年)27歳のときに、兄弟子「落合芳幾」(おちあいよしいく)と血みどろの残酷絵「英名二十八衆句」を合作し、一躍人気絵師となりました。

幕末から明治時代初年にかけては、戊辰戦争にまつわる血みどろ絵や歴史画を数多く描いています。しかし、1870年(明治3年)31歳の頃から、精神を患い苦悩。1873年(明治6年)34歳には、「大蘇芳年」(たいそよしとし)と名前を改め、新聞錦絵を描き、再び活躍しました。しかし、1892年(明治25年)脳充血にて死去。享年54歳でした。

【ミネアポリス美術館より】

- 月岡芳年作「魁題百撰相 菅谷久右衛門」

【メトロポリタン美術館より】

- 月岡芳年作「東錦浮世稿談 神田伯勇 幡随院長兵衛」