「月岡芳年」(つきおかよしとし)や「河鍋暁斎」(かわなべきょうさい)などと並び、「最後の浮世絵師」と呼ばれた絵師の 1人である「小林清親」(こばやしきよちか)。輪郭線を用いずに光と影を用いて明暗を強調する、光線画という技法を始めました。また彼は武者絵や戦争絵も手掛け、数々の作品を世に送り出しています。今回は「明治の広重」とまで評された小林清親の生涯、エピソードをご紹介します。

小林清親

小林清親は、1847年(弘化4年)8月1日に江戸の本所(現在の東京都墨田区の南部)で生まれました。9人兄弟の末っ子で、幼名は勝之助。父の「茂兵衛」は徳川幕府の幕臣でした。

幼いころから絵を好んでおり、父の部下から錦絵を買ってもらって喜んだというエピソードが知られている他、年の離れた兄の家に行っては、絵を描くようにせがみました。

1862年(文久2年)、15歳の時に父が亡くなると、元服して家督を継ぎ、名前を勝之助から小林清親と改めます。

幕臣となった小林清親は、1865年(慶応元年)、江戸幕府14代将軍「徳川家茂」(とくがわいえもち)の「第二次長州征伐」に随行。そのまま大阪に留まりました。

また1868年(慶応4年)には、第15代将軍「徳川慶喜」(とくがわよしのぶ)の下で鳥羽・伏見の戦いにも参加。鳥羽・伏見の戦いで幕府軍が新政府軍に敗れたことで、江戸城の無血開城、江戸幕府の終焉へとつながります。

幕臣であった小林清親は、その後「彰義隊」(しょうぎたい)と呼ばれる旧幕臣らの自警団に参加し、その排除を試みる新政府軍との間で発生した上野戦争にも加わりました。江戸幕府がなくなると、母・ちかと共に徳川慶喜らを追って静岡に移住。

1870年(明治3年)から1871年(明治4年)ごろに住んでいた鷲津村には、小林清親は「暇なときは絵を描いていた」という証言が伝わっています。

東京五大橋之一両国真景

1874年(明治7年)、27歳の時に母が亡くなります。それを転機としたのか、同年に小林清親は東京に戻り、画業で身を立てるために活動を本格化させました。それにあたり、来日していた西洋人の画家に師事したとされていますが、誰に師事したのかは明らかになっていません。

一説にあるのが、幕末期に記者として来日したイギリス人の風刺画家である「チャールズ・ワーグマン」に師事していたという説。しかし、小林清親の娘である「小林哥津」(こばやしかつ)は、小林清親はドイツ人画家から学んだと話しているため、定かではありません。

また、浮世絵師の河鍋暁斎、漆工芸家・日本画家「柴田是真」(しばたぜしん)、画家「淡島椿岳」(あわしまちんがく)、写真家「下岡蓮杖」(しもおかれんじょう)などとの交流も知られており、それぞれから芸術的な手法について学んだとされています。

上京して3年後の1876年(明治9年)、浮世絵師として正式にデビュー。

デビュー作となったのは、4代目大黒屋平吉「松木東江」(まつきとうこう)が版元となって制作された、「東京五大橋之一 両国真景」や「東京江戸橋之真景」です。早くもその年の8月には小林清親の代名詞とも言える「光線画」の表現で描かれた「東京名所図」が同じく松木東江により出版され、人気を獲得しました。

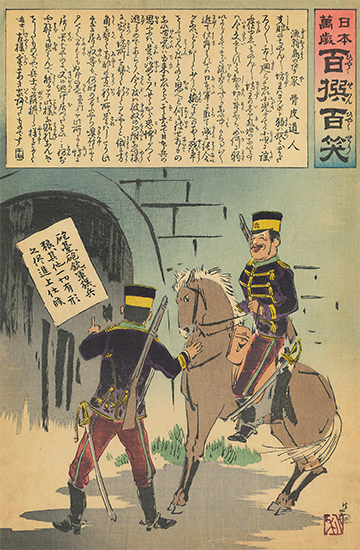

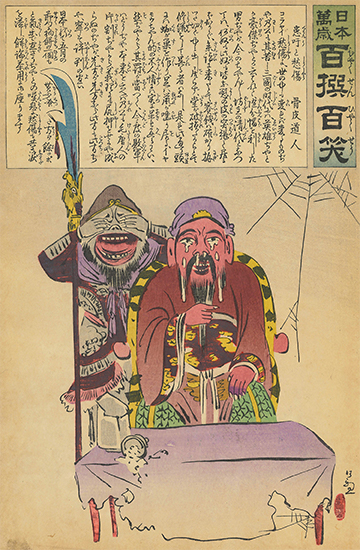

しかしその後、小林清親は光線画を封印し、社会風刺を含んだ「ポンチ絵」を描き始めました。横浜居留地の暮らしや日本政府への批判などを風刺漫画と文章で描いたチャールズ・ワーグマンによる月刊紙「THE JAPAN PUNCH」の派生系として出版された、「清親ぽんち」シリーズです。

1881年(明治14年)より発行されたシリーズは、すぐに彼を風刺画家として認知させました。続く1882年(明治15年)ごろには「團團珍聞」(まるまるちんぶん)に入社し、毎号に風刺画を載せるようになるのです。

なお、この時期にも西南戦争や日清戦争の戦況を伝える時事的な浮世絵の他、歴史上の人物を題材とした浮世絵など、明治期の浮世絵師らしい作品を手がけてもいました。

1894年(明治27年)には團團珍聞を退社。その頃には門下生が増えすぎたこともあり、自宅とは別の場所で「清親画塾」を開き、「淡墨絵独習法」、「毛鉛画独稽古」などの教本を出版しました。

かといって、風刺画家としての活動をやめたわけではありません。1900年(明治33年)には、過激な内容で知られていた「二六新報」に入社し、挿絵を描くようになります。

しかし、知人の不倫記事が同紙へ掲載されるのを差し止めようとしたことがきっかけで、小林清親は恐喝疑惑をかけられ、一時的に警察に拘束されてしまいました。

結局、冤罪であると分かり無罪で放免されたのですが、逮捕のショックで体調を崩し、二六新報を退社してしまったのです。

二六新報の退社にやや先んじる1897年(明治30年)頃からは、日本各地に写生旅行に出かけるようになっていました。

小林清親も50歳を超えていましたが、全国に足跡が知られています。訪れた各地では、座画会と呼ばれる後援者の前で即興画を描くパフォーマンスを催しました。

こうしたイベントの記録などから、信州・桐生・足利・仙台・松島・米沢・福島・須磨・明石・福山・金沢・弘前を訪れていることが分かっています。

1908年(明治41年)、還暦を過ぎた61歳の小林清親は、友人の勧めもあり両国にあった東京美術倶楽部で千画会を行ないます。

千画会とは、その名の通り、即興で千の画を描くという企画。また、1914年(大正3年)にも、京橋築地で「清親百画頒布会」と称するイベントを開催しています。

その精力的な活動はさらに続くかに思われましたが、翌年の1915年(大正4年)に、68歳でこの世を去ります。

幕臣として生きた期間が長いため、浮世絵師としてのデビューは遅咲きでしたが、その最期まで画業とともに生きた生涯となりました。

川瀬巴水「名古屋城」

(所蔵:刀剣ワールド財団)

光線画は彼の代名詞とも言える技法です。明治初期の浮世絵は、鮮やかな赤色や紫などが多用されていたことから「赤絵」と呼ばれていました。

江戸時代の末期ごろから、アニリン(赤)やムラコ(紫)などの人工顔料が輸入され、安く出回るようになったことで制作されたものです。

一方、小林清親は赤絵の流行とは対照的に、色数を絞って輪郭線を用いずに描写するという新しいスタイルを用いました。

また「開化絵」で描いた題材にも特徴が知られています。それまでの開化絵は、文明開化の様子を比較的肯定的に「新しい時代の幕開け」として描写していました。

しかし、小林清親は西欧文明の流入により「江戸」の街が「東京」へと変わってゆく様子を、郷愁を込めて描いています。これらは東京名所図シリーズとして出版され、人気を博しました。

雪の夜道を馬車が駆ける様子を描いた「本町通夜雪」には小林清親の特徴が顕著に現れています。例えば馬車やガス灯など西洋のモチーフが描かれている一方で、和傘を持ち歩く人が馴染んだ江戸の街並みも描出。また、ガス灯の光がやわらかく雪に落ちる様子や、馬の立体感を表現するのに用いられているのは、西洋絵画の技法である陰影法や明暗法です。

小林清親は遠近法、陰影法、明暗法など西洋絵画の技法を学んでいたことで、それまでの浮世絵になかった表現技法を用いることができました。こうした特徴に光線画と名付けたのは版元の「松木平吉」(まつきへいきち)とされています。

小林清親による光線画の代表作のひとつが「東京新大橋雨中図」です。この作品に描かれているのは、墨田川に架かる新大橋に降る雨の様子。一見して浮世絵の伝統的な題材にも思われますが、水面の様子や、水に映る橋脚など、各所に西洋絵画の技法が用いられました。

空へ高く伸びる炎と煙が印象的な「両国大火浅草橋」は、1881年(明治14年)に東京で起きた大火事の様子を描いた作品。火災は神田から出火し、神田、両国一帯を焼き、さらに橋を伝って対岸の本所側まで燃え広がりました。

小林清親は自分の家が燃えていることにも構わずに、火事現場の様子をスケッチし、それをもとにこの作品を完成させたのです。

しかし、小林清親は1881年(明治14年)以降、光線画のスタイルを続けることはありませんでした。光線画は目新しさもあり人気を博していたため、不可解な作風変化でもあります。

そのため様々な憶測が語られていますが、正確な要因は不明のまま。例えば神田の大火事により先妻と離縁したためとする説や、版元の経営悪化のためなどと言われています。ただし本人や近しい人の証言はなく、どれも憶測にすぎません。

小林清親が光線画を描かなくなったと言っても、光線画の技法それ自体が潰えたわけではありません。例えば弟子である「井上安治」(いのうえやすじ)は光線画のスタイル「東京名所絵」のシリーズを描いています。

また明治30年ごろから昭和時代に制作された木版画「新版画」の担い手の1人である「川瀬巴水」(かわせはすい)の作品には、小林清親の光線画の影響がみられます。

他にも、川瀬巴水と同時代の石版画家「織田一磨」(おだかずま)の作品にも光線画の影響が確認できるのです。

このように、小林清親自身が光線画の手法を用いなくなったあとも、光線画は後世の画家に引き継がれていきました。

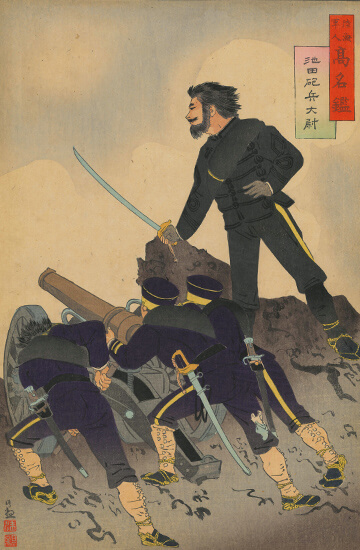

小林清親は日清戦争、日露戦争を題材にした「戦争画」を多く描いたことでも知られています。

光線画の風景画をやめたあと、小林清親自身は新聞の挿絵を活躍の場とし、社会風刺の効いたポンチ絵を描いていました。これと同時期に日清戦争が始まると、戦争画の注文も多く手がけるようになったのです。

戦争画とは、幕末から明治期に描かれた浮世絵の様式のひとつで、戊辰戦争や西南戦争、日清戦争、日露戦争を題材とした浮世絵です。必ずしも絵師達が現地で取材したわけではありませんが、報道的な役割を担っていました。

戦争絵には、時代に応じて大きく2つの様式が知られています。幕末期に描かれた戊辰戦争や西南戦争を題材にしたものは、江戸時代に人気を博した「武者絵」のスタイルを踏襲し、しばしば物語風の誇張が含まれていました。

一方、日清戦争以降の戦争絵では、国民感情を駆り立てる迫力や勢いが感じられ、日本の躍進を礼賛する作風が大勢を占めています。

とりわけ日清戦争を題材にした錦絵は、戦争絵の中でも最大のブームとなりました。その人気ぶりは「定番の大判三枚続のものが300点を超えて出版された」、「大判五枚続のものもあった」と記録されています。

その人気ゆえに点数も多く、説明的で単調な作品も見られますが、戦争絵の最盛期には違いありません。小林清親の作品点数は他の絵師と比べても圧倒的に多く、この流行をリードした存在でした。

於黄海我軍大捷第一図

於黄海我軍大捷第二図

日清戦争を題材とした「於黄海我軍大捷」(黄海に於いて我軍大勝す)と題されているシリーズです。派手な構図の左下には、戦争における日本側の奮闘を伝える文章が記されています。かなり説明的な浮世絵ですが、明暗を用いた遠近感の表現と輪郭線を描かない光や煙の表現に光線画の手法が用いられました。

のちに発生した日露戦争の際にも、戦争画は描かれましたが、このときには写真報道が主流となり、日清戦争時ほどのブームには至りませんでした。制作点数も50点を切っており、浮世絵時代の終わりを感じさせます。

画風としては、西洋画法の使用、輪郭線に頼らず色の濃淡による描き分けなどがされた密度の濃い作品が多く、やはり過剰な演出はされていません。

小林清親も日露戦争も題材として作品を制作しましたが、日露戦争を最後に戦争画の浮世絵は発行されなくなりました。

露義戦仁川海戦は、日露戦争の口火を切ったとされている仁川沖海戦を描いた作品。明暗による遠近感の描き分け方に光線画の手法を見ることができます。また日清戦争の戦争画のような派手な構図、過剰な演出などはされていません。

日露戦争時には、すでに写真報道が主流となっていたため、人々は現実の光景を目にしており、浮世絵においてもそれに即した表現が好まれるようになっていました。

小林清親 作「菅公配所之図」

明治期には西欧文化の流入とこれらの戦争を通じて、国粋主義が高まりを見せます。そうした国民感情の中で、歴史上の人物を描いた歴史画や武者絵が市民に歓迎され、浮世絵の事業を支える画題となりました。小林清親も多くの歴史画・武者絵を描いています。

「菅公配所之図」は、「菅原道真」(すがわらのみちざね)が配所、すなわち流刑地にいる様子を描いたものです。菅原道真は平安時代の学者ですが、政敵の陰謀により太宰府へ左遷となり、その地で亡くなりました。

才覚に溢れた人格が尊敬を集め、またその無念が強く悼まれたことから没後に神格化され、「天満大自在天神」(てんまんだいじざいてんじん)として祀られます。現在でも日本全国の天神や天満宮では、菅原道真を祀っていることが知られています。

小林清親は、その菅原道真を3枚続きの画面に1人だけを描く大胆な構図で描きました。これは小林清親と同時代に活躍した浮世絵師で特に役者絵を得意とした「豊原国周」(とよはらくにちか)が始めたとされている構図です。

小林清親が西洋画や写真にとどまらず、同年代の浮世絵師の技法も貪欲に学び応用したことが伺えます。

また、「鹿児島英雄伝」と名付けられた揃絵も手掛けています。これは明治10年(1877年)に出版されており、幕末には旧幕臣として戦った小林清親の中に、薩摩藩士に対するわだかまりのようなものは、もうなかったと考えられます。

また、このときすでに小林清親は光線画のスタイルを確立していますが、こちらの鹿児島英雄伝では、赤や紫を多用しており、赤絵のスタイルを用いています。

小林清親「鹿児島英雄伝 西郷隆盛」

(所蔵:刀剣ワールド財団)

小林清親「鹿児島英雄伝 西郷小平」

(所蔵:刀剣ワールド財団)

左は、鹿児島英雄伝の中の「西郷隆盛」(さいごうたかもり)のものです。西郷隆盛の象徴として知られる犬も一緒に描かれています。

右は、「西郷小平」(さいごうこへい)で、小兵衛と表記することもあります。西郷隆盛の末の弟で、西南戦争で活躍しましたが、銃弾を胸に受けて戦死。とても聡明だったようで、西南戦争での出兵に際して意見したことが書かれています。

風景画・名所画から画家としてのキャリアを始めた小林清親ですが、「明治の広重」と呼ばれることもあるほど「歌川広重」(うたがわひろしげ)の影響を強く受けています。その影響を語るうえで欠かせないのが、歌川広重の代表作「名所江戸百景」です。

「名所江戸百景」は死の直前まで制作が続けられ、最終的には弟子の補筆が加わって出版されるに至った歌川広重の集大成とも言える作品。その中にはモチーフを画面の手前に描き極端に遠近を強調した構図が多くあり、この手法は「近接拡大法」と呼ばれています。

歌川広重「名所江戸百景

亀戸天神境内」

(所蔵:刀剣ワールド財団)

小林清親「武蔵百景ノ内 亀戸天満宮」

(所蔵:刀剣ワールド財団)

この近接拡大法こそ、小林清親が好んで取り入れた手法でした。小林清親は歌川広重の名所江戸百景に対するオマージュとして、1884年から1885年(明治17年から18年)にかけ「武蔵百景」という揃物を制作します。全部で34図から成るシリーズですが、そのうち22図で名所江戸百景と同じ場所を描きました。

そのなかで、歌川広重の近接拡大法も盛んに用いられており、同じ場所を同様の手法で描いた作品さえも存在します。そうした作品を並べてみることで、絵師の作風の違いと江戸から東京への時代の移り変わりを感じることができるのです。

「亀戸天神」と「亀戸天満宮」は、同じ場所を同じ手法で描いた作品の好例です。両絵師とも満開の藤の花を近景にクローズアップし、中央に太鼓橋を描きました。歌川広重の作品では藤の花、松の木、太鼓橋、池の対岸の人と藤棚と、画面に並行な面を重ねることにより奥行きを表現しています。

一方、小林清親の作品では太鼓橋が画面右下から画面左奥にかけられており、藤の花の後ろで斜め方向に遠近法的な奥行きを感じさせる構成となっています。

【国立国会図書館ウェブサイトより】

- 小林清親「東京五大橋之一両国真景」

- 小林清親「於黄海我軍大捷第一図」

- 小林清親「於黄海我軍大捷第二図」

近衛砲隊ノ進軍

近衛砲隊ノ進軍

懲露義戦 仁川海戦

懲露義戦 仁川海戦

小林清親木版画 菅公さとしの図

小林清親木版画 菅公さとしの図

平忠度

平忠度

教導立志基31 徳川竹千代

教導立志基31 徳川竹千代

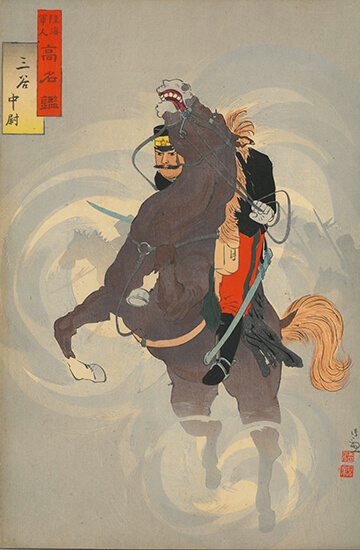

陸海軍人高名鑑

陸海軍人高名鑑 陸海軍人高名鑑

陸海軍人高名鑑 陸海軍人高名鑑

陸海軍人高名鑑 陸海軍人高名鑑 盛京省の敵を両断す 安満少佐 今田少佐

陸海軍人高名鑑 盛京省の敵を両断す 安満少佐 今田少佐

単身弾雨ヲ冒シテ玄武門ヲ開ク

単身弾雨ヲ冒シテ玄武門ヲ開ク

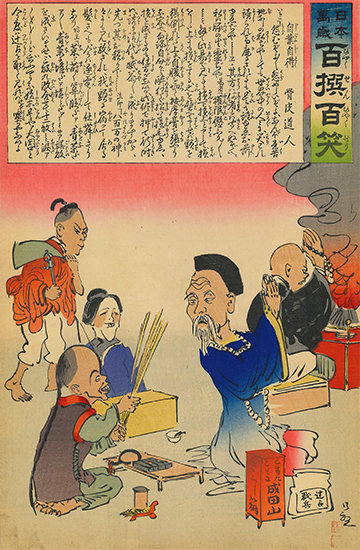

日本万歳百撰百笑

日本万歳百撰百笑 日本万歳百撰百笑

日本万歳百撰百笑 日本万歳百撰百笑

日本万歳百撰百笑 日本万歳百撰百笑

日本万歳百撰百笑 日本万歳百撰百笑

日本万歳百撰百笑 日本万歳百撰百笑

日本万歳百撰百笑 鹿児島征討戦記

鹿児島征討戦記

菅公配所之図

菅公配所之図

鹿児島水俣戦争

鹿児島水俣戦争

教導立志基 菊池武光

教導立志基 菊池武光

教導立志基 上杉景虎

教導立志基 上杉景虎

教導立志基

教導立志基 小学日本略史 後醍醐天皇

小学日本略史 後醍醐天皇  今古誠画 浮世画類孝之内 天正三年之頃 対馬守一豊

今古誠画 浮世画類孝之内 天正三年之頃 対馬守一豊

鹿児島英勇伝 西郷小平

鹿児島英勇伝 西郷小平

鹿児島英勇伝 桐野利秋

鹿児島英勇伝 桐野利秋

鹿児島英勇伝 西郷隆盛

鹿児島英勇伝 西郷隆盛

鹿児島英勇伝 篠原国幹

鹿児島英勇伝 篠原国幹

すべての浮世絵を見る閉じる