- 武将浮世絵

- 武者絵とは

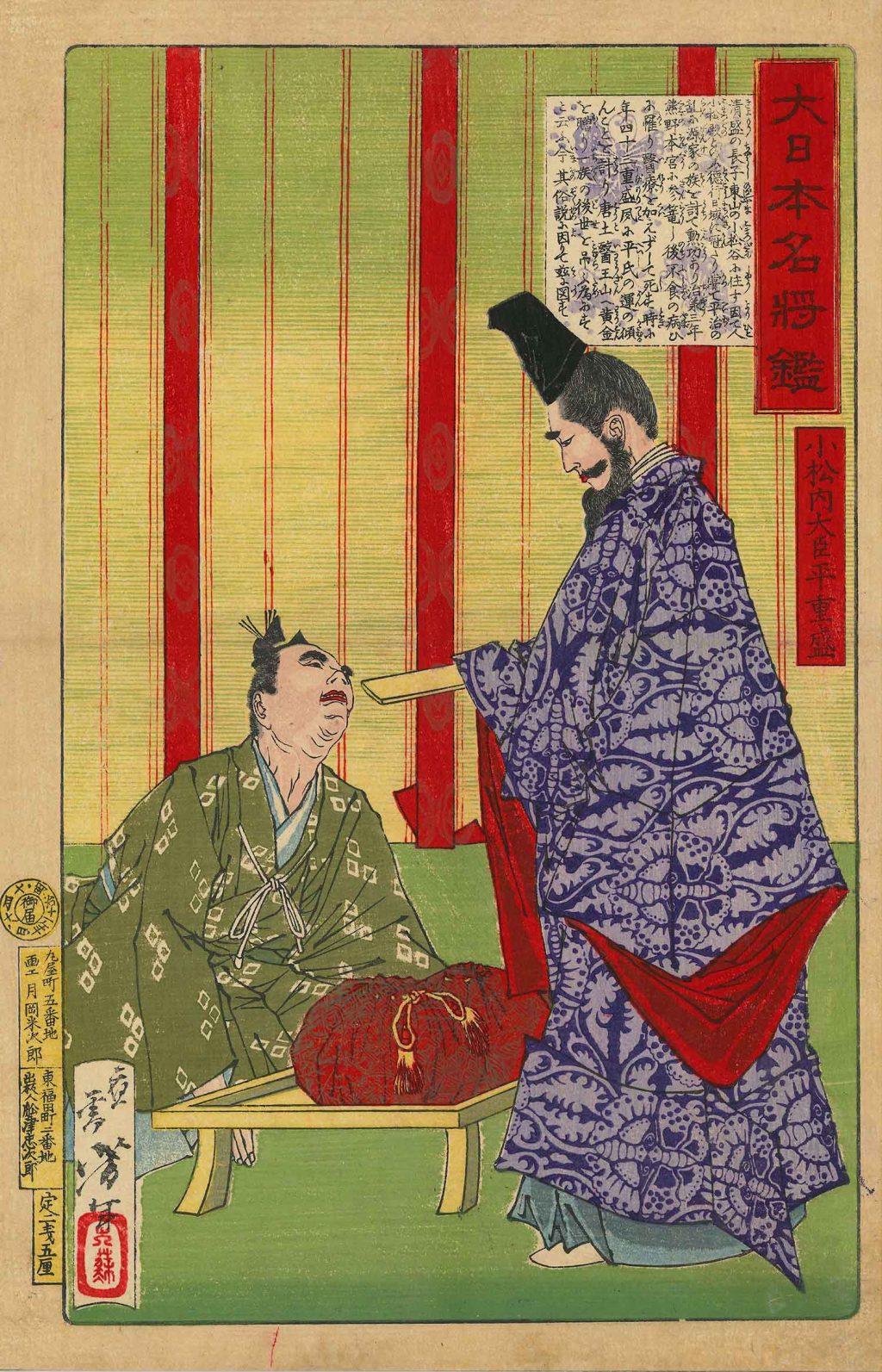

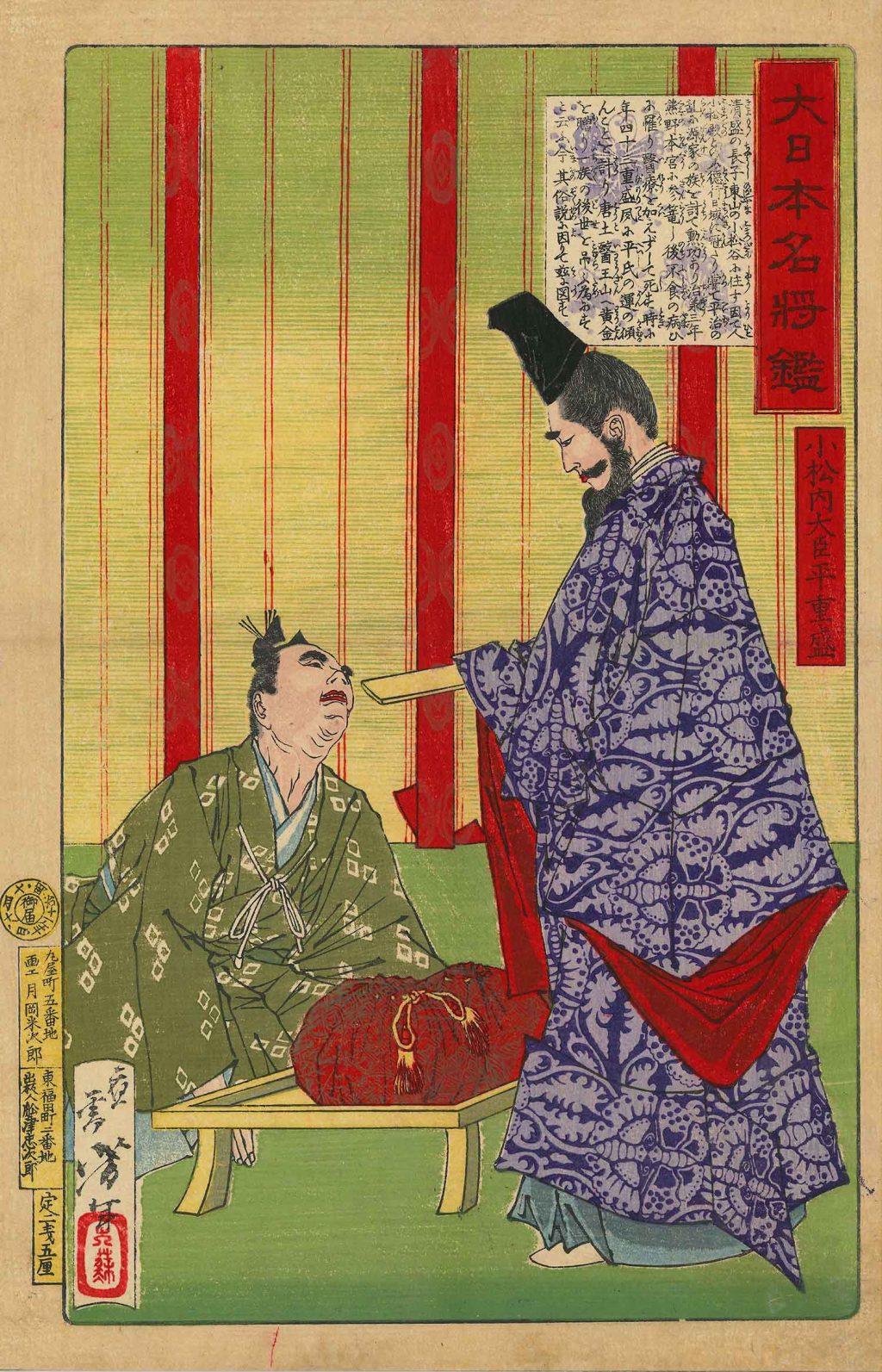

つきおかよしとし さく「だいにほんめいしょうかがみ こまつないだいじんたいらのしげもり」 月岡芳年 作「大日本名将鑑 小松内大臣平重盛」 /ホームメイト

本武将浮世絵で描かれているのは、「平家物語」に収録されている、「平重盛」(たいらのしげもり)が登場する「金渡」(かねわたし)の場面です。

平重盛は、子々孫々が続いて自身の後世を弔ってもらうためには、国内だけで善根(ぜんこん:仏教用語で、良い報いを招くもとになる行為)を積んでいるのでは足りないと考えていました。そこで平家一門の繁栄を願うため、中国・宋(そう:960~1279年[天徳4年~弘安2年])の「阿育王寺」(あしょーかおうじ)に寄進するべく、船頭の「妙典」に黄金3,000両を持たせて派遣したことが伝えられています。本武将浮世絵では人払いをした上で、平重盛が九州から上洛させた妙典と面会し、黄金を手渡す様子が表されているのです。

「平清盛」(たいらのきよもり)の嫡男であった平重盛は、「保元の乱・平治の乱」で武功を挙げるなどして、「左近衛大将」(さこんえのだいしょう)、及び「正二位・内大臣」(しょうにい・ないだいじん)にまで昇進。「六波羅小松殿」(ろくはらこまつどの:現在の京都市東山区上馬町周辺)に居を構えていたことから、画題にもある通り「小松内大臣」とも称されていました。「鹿ケ谷の陰謀」(ししがたにのいんぼう)の際には、父・平清盛による77代「後白河法皇」(ごしらかわほうおう)の幽閉を諌止(かんし:諫めて思いとどまらせること)するなど活躍しましたが、病のために退官。42歳の若さで、父に先立って死去したのです。

本武将浮世絵の題材である「金渡」は、平家物語に語られる平重盛追討話群のひとつとして知られ、平重盛は平家物語において、武勇に優れながらも、温厚で冷静沈着な人物として描かれています。

「大日本名将鑑」(だいにほんめいしょうかがみ)は、幕末から明治時代初期にかけて活躍した浮世絵師「月岡芳年」(つきおかよしとし)による、全51点の浮世絵で構成された揃物(そろいもの:シリーズ物)。日本における神話時代から江戸時代初期までの、英雄や将軍、戦国大名などの「名将」を通史的に並べて、その題材として採り上げています。

制作者の月岡芳年は、12歳で「歌川国芳」(うたがわくによし)に師事。多様な画風をこなし、「やまと新聞」などの新聞挿絵でも活躍しました。さらには殺人の場面などを主題とした衝撃的な「無残絵」でも人気を博し、「血まみれ芳年」の異名を取っています。

■平治の乱で平重盛が佩用した「小烏丸」

「平治物語」によれば、平重盛は平治の乱において、平家一門の重代(じゅうだい:先祖伝来の宝物)である刀剣「小烏丸」(こがらすまる)を佩用し、そのおかげで命拾いをすることができたと伝えられています。小烏丸を手掛けたのは、「日本刀の祖」と称される伝説上の刀工「天国」(あまくに)。50代「桓武天皇」(かんむてんのう)のもとに飛んできた、「伊勢神宮」(三重県伊勢市)の使いだとされる「八咫烏」(やたがらす)の羽から出てきたという伝承が、その号の由来となっています。